Kommentar. Aktuell befindet sich die Gewerkschaft ver.di in Tarifverhandlungen mit den DienstherrInnen des Öffentlichen Dienstes. Warnstreiks waren vor der am vergangenen Sonntag angelaufenen Verhandlungsrunde an der Tagesordnung. Das passte nicht allen.

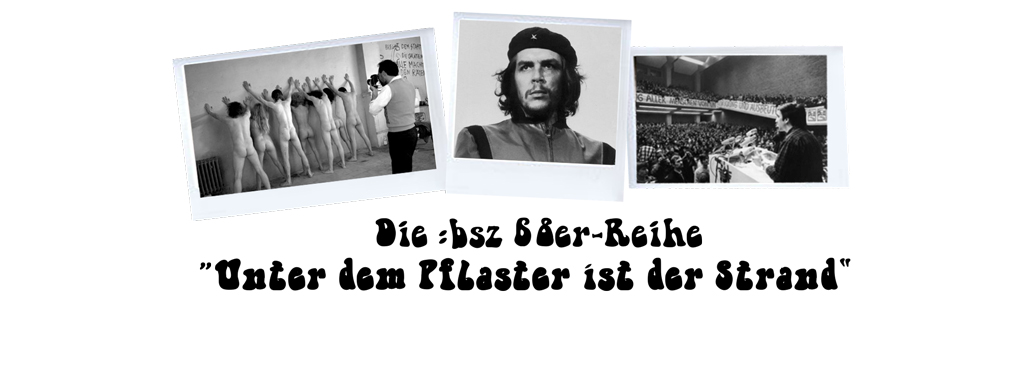

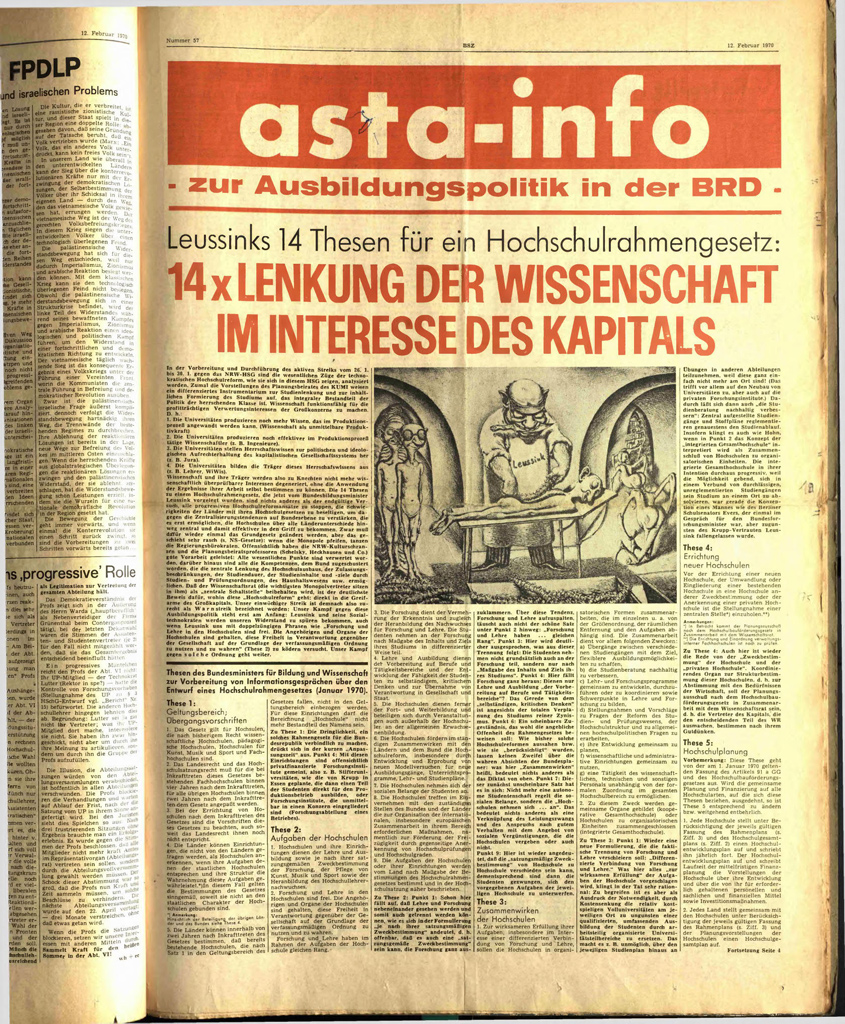

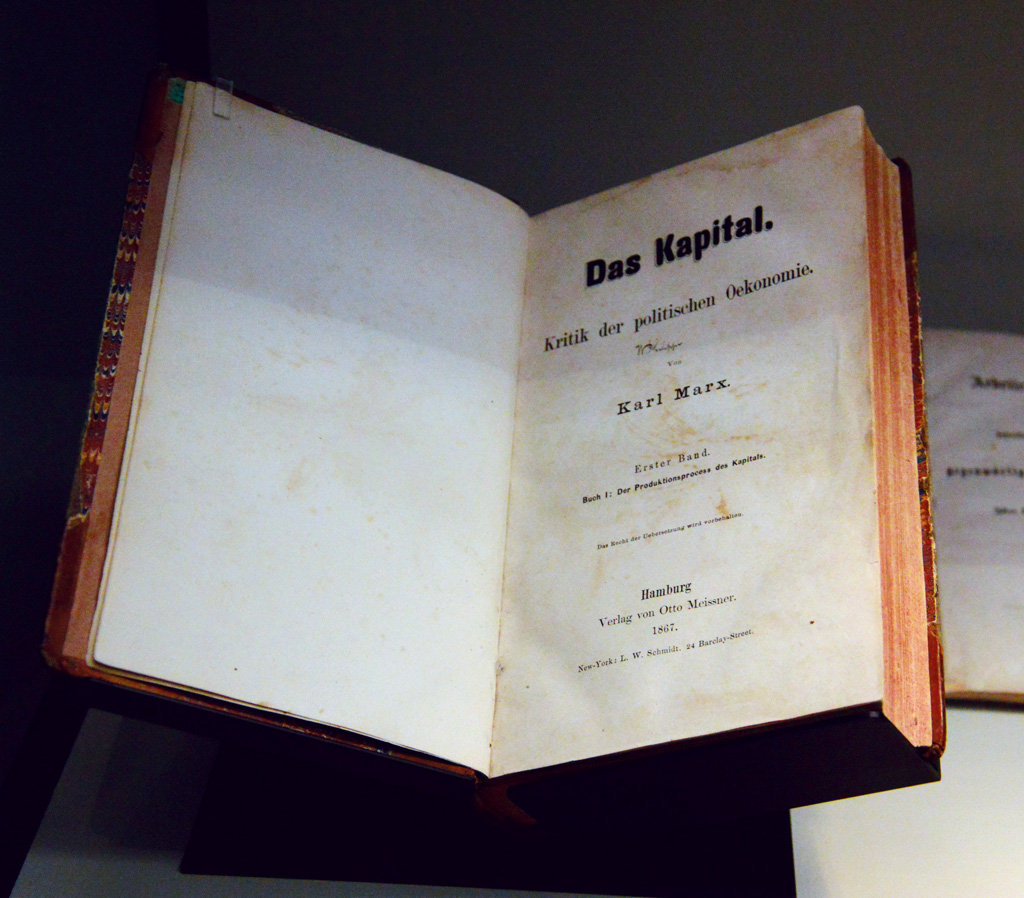

Kommentar. Vor 50 Jahren wurde nicht nur Benno Ohnesorg erschossen, sondern auch das Studierendenparlament an der RUB konstituiert. So ist der Rückblick auf „68“ auch ein Gedenktag an die Errungenschaft der organisierten Studierendenschaft.

Kommentar. Vor 50 Jahren wurde nicht nur Benno Ohnesorg erschossen, sondern auch das Studierendenparlament an der RUB konstituiert. So ist der Rückblick auf „68“ auch ein Gedenktag an die Errungenschaft der organisierten Studierendenschaft.